・「セカイ系」から「日常系」へ

「セカイ系」とは何か。端的に言えばそれは、(多くは肥大化した)「自意識」を、(多くは矮小化された)「世界」(恋愛等)に回収させることで世界を充足、物語を構成する物語体系である。

個人の自意識や自立の観点から、やや大雑把にまとめると、以下の系譜に整理できる。

・紀元前から1600~1700年代:「地域社会」や「宗教体系」(旧神話)。

・1700~1950年代:「国家」。

・1960年代:「政治(参画)」。

・1970年代:「消費社会」。

・1980年代:「小さな物語」。

・1990年代:「セカイ系」。

・2000年代:「日常系」と「サヴァイブ系(別名「決断主義」、、、宇野常寛より)」。

つまり、個人の自意識や自立を担保していた地域社会や宗教体系、国家という「大きな物語」が、第二次世界大戦前後を経て、自由主義的経済などによる共同体の解体と社会流動性の促進により解体され、彷徨える「自我」や個人の自立といったものを担保する方法の一つとして選択された思想体系の一つが「セカイ系」と理解して良いと思う。

それらは個人の社会的達成や実績などの「行動」による自我の確立や自意識の担保ではなく、複雑化し、行動が必然的に他人と干渉する(場合により傷つける)という現実にコミットするよりも、自意識に拘泥しながら、他人を傷つけない、繊細な(と思い込んでいる)自我をそのまま認めてほしいという、「状態」による自我の確立や自意識の担保の思想である。

「セカイ系」の具体的な思想を反映した作品群として有名なのは庵野秀明監督の「新世紀エヴァンゲリオン」、新海誠の処女作「ほしのこえ」、高橋しんの「最終兵器彼女」となるだろう。あるいは2000年代前後の美少女ノベルゲーム(ポルノ)や、テレビ東京とプロデューサーの大月氏による一連のフォロワー作品群も含まれる。

また思想活動としては「連合赤軍事件」や、オウム真理教による「地下鉄サリン事件」もこれらに内包されると思われる。なお、ここでは彼ら彼女らは具体的な「行動」を伴っているが、その思想的根拠はあくまで「セカイ系」に立脚しているというのが私の理解である。 ※なお、思想家の大澤真幸はこれとは異なる立場をとる。

とはいえ、ここで論じたいのは「セカイ系」の思想的な是非ではなく、その継承者である「日常系」と「サヴァイブ系」である。

・「日常系」と「サヴァイブ系」は、ともに「セカイ系」の反動としての思想体系だ。

「サヴァイブ系」とは、端的に言えば、現実は複雑ながらもパワーゲームであることを受け入れつつ、そのゲームで主導的に生き抜くという思想であり、「決断主義」とも言う(宇野常寛「ゼロ年代の想像力」より)。

「セカイ系」のように自意識の胎内に居直る限り、社会の理解から目を背ける限りでは現実世界で生き残れない。主体的に現実を認識し、如何に賢く、強く生き抜くか。それは「セカイ系」に対する反発でありつつ、ある意味で旧来の時代から選択されてきた現実的な態度表明であり旧来的な思想である。

「サヴァイブ系」の具体的な思想を反映した作品群として有名なのは、谷口悟朗の「無限のリヴァイアス」、「コードギアス反逆のルルーシュ」、高見広春の小説の「バトル・ロワイアル」、小畑健の「DEATHNOTE」だろう。

対する、「日常系」(「空気系」ともいう)は、「サヴァイブ系」とは対照的に、物語の展開やドラマチックな出来事よりも、登場人物の日常生活や彼ら彼女らが感じる「空気感」を重視する作品群を指す。

これらは「決断主義」に対するある種のアンチテーゼとして提示され、「大きな物語」や「社会」への抵抗よりも、日常生活の凡庸さに秘められた特異点を見出し、日常感覚を超越し、日常生活を祝福することで、「個人の成熟」(自意識の解決)の回避を図ろうとする試みであると思う。

「日常系」の具体的な思想を反映した作品群として有名なのは、矢口史靖の邦画「ウォーターボーイズ」、「スウィングガールズ」、あずまきよひこの漫画「あずまんが大王」、京都アニメーションによる「けいおん!」、「らき☆すた」が挙げられる。

これらは成熟を忌避するルサンチマンに立脚した物語に「依存しない」方向性を打ち出している。その一方でその思想系のフォロワーである作品群(「苺ましまろ」「ひだまりスケッチ」「スーパーカブ」など)に見られるように、比較的男性ユーザー視点での「所有欲」が保証される範囲、つまり女性のみ、男性のみといった、異性の存在が巧妙に回避された空間でのローカルなアイデンティティのコミュニケーションに終始していることが、その限界を示してもいるとされる。

※念のため付記すると、「あずまんが大王」はこの構造に自覚的であり、大人気でありながらも確実に加齢させるキャラクターと時間描写で、早々に幕引きを図った作品であり、その「終わりなき日常」に対する意識的な距離感が示されている。

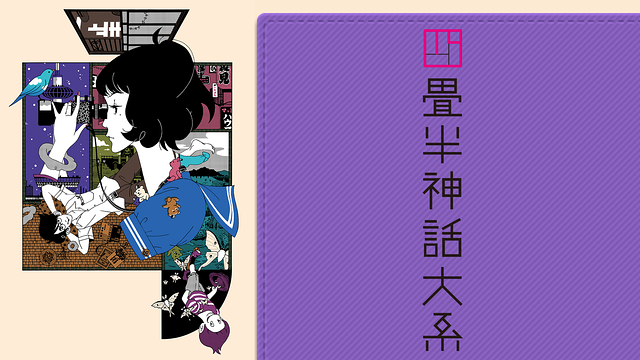

さて、前置きが長くなったが、「四畳半神話大系」の内容に取り組むにあたり、本作における「セカイ系」と「日常系」が果たす役割を考えたい。ここで参照したいのは、同時期に放映されたP.A.WORKS制作、麻枝准脚本の「Angel Beats!」である。

「四畳半神話大系」も「Angel Beats!」も、いづれも日常生活の些末な事柄に可能性を見出すことで、世界を祝福しようとする試みの作品である。

日常生活を「自意識が解決されない」灰色の現実ではなく、「サヴァイブ」しないと生き残れないとするバトルロワイアル的な戦場でもなく、「今、ここ」を只管に掘下げること、、、日常に「超越」を読み込むことで、「大きな物語」も「神話」も必要としない思想の体現であり、その方向性は一定の説得力を持っている。

「Angel Beats!」のあらすじを簡単に示そう。舞台は死後の世界 運命に立ち向かう少年少女たちの物語。なんらかの理由で最後を遂げた少年・音無は、死後の世界の学校で、ゆりと名乗る少女と出会う。彼女は神に反逆する「死んだ世界戦線」のリーダーで、天使と日夜激戦を繰り広げていた。そして、立ちはだかるは神の使い・天使。それは、可憐なひとりの少女だった。生前の記憶が無く、この死後の世界で何が起きているのかも分からず戸惑う音無。彼は、ゆりたちと共に戦う道を選ぶことにしたのだが…。

「Angel Beats!」はその思想的立脚点こそ特徴的であったものの、美少女ノベルゲーム(Key)脚本家の麻枝准が持ち込んだ技法は、アニメーションに十分に適合しているとは言い難く、得意とされた特徴的なキャラクター設定や、そこに発生する畳みかけるようなギャグ、絵コンテから演出まで、全てがズレてしまっているのが非常に残念だった。とくにキャラクターの心理描写の浅さと、「Air」「Kanon」「CLANNADO」などでお家芸的に披瀝されてきたシリアス展開が、絶妙にアンマッチであった。かなり無理矢理に男女の性愛に繋げようとする展開により、途中で実質的に役割を放棄させられてしまったSSSのリーダーである「ゆり」の描写は悲惨であった。

一方で、その楽曲パートの巧みさや、ラストにおける、主人公による「奏」との駆け落ち提案を、奏によりあっさりと覆される展開は、作品としての強度を示していたと思う。

・物語の再帰可能性と、代替不可能性

では、四畳半神話大系はどうだろうか。アニメーションと小説版とは少し構成が異なるものの、アニメーションでは原作のイメージをより強く反映した1話完結ものとしてわかりやすく提示される。

あらすじを示そう。「大学三回生の春までの二年間、実益のあることなど何一つ していないことを断言しておこう」〝薔薇色のキャンパスライフ〟を夢見る、誇り高き三回生の「私」。しかし現実はほど遠く、実り少ない二年間が過ぎようとしていた。悪友の小津には振り回され、謎の自由人・樋口師匠には無理な要求をされ、孤高の乙女・明石さんとは、なかなかお近づきになれない。いっそのこと、ぴかぴかの一回生に戻って大学生活をやり直したい!もし、あの運命の時計台前で、映画サークル「みそぎ」に入らず、ほかの道を選んでいれば、、、、もし、あの運命の時計台前で、奇想天外な弟子募集に応じず、ほかの道を選んでいれば、、、、もし、あの運命の時計台前で、ソフトボールサークル「ほんわか」に入らず、ほかの道を選んでいれば、、、、もし、あの運命の時計台前で、秘密機関〈福猫飯店〉へ入らず、ほかの道を選んでいれば、、、、

このように迷い込んだ複数の並行世界で繰り広げられる、不毛と愚行の青春奇譚が展開され、そのほぼ全編を通じて、悪友の「小津」と、なかなかコミュニケーションを図れない孤高の存在である下級生の華「明石」さんとの拘泥が描かれる。

本作品は「あり得たかもしれない」可能性世界で、最初こそ異性愛を目的にループをやり直すメタフィクションとしてわかりやすく描かれる。その最終目的は「明石」さんと結ばれることか、、、と所見では思うだろう。

だがここで前述した「Angel Beats!」との決定的な違いが生じる。

最終回の前において、主人公は、四畳半という空間に半永久的に牢獄される。そこで主人公が自覚するのは、可能性世界という外部が、日常的であろうとも、俗世的であろうとも、どれほど鮮やかで魅力的なものであったかということだ。

最終回において、主人公は、サークル活動におけるポジショニングを通じた恋愛関係の獲得というモデルから、小津という「代替不可能」な悪友を選択するということで、その幕を閉じる(傍には明石さんが居るけれど)。

なぜ最終的に主人公は性愛対象の「明石」さんではなく、悪友で男性の「小津」を選んだのか。それは、いくつもの可能性世界において、その行動原理となり、行動を促進してきたのが紛れもなく「小津」であるからであり、だから主人公は「小津」にこそ、日常生活の「超越」を見出したのだ。

この展開には当然、緊密でアーティスティックな画面構成、奇抜ながら印象的な色彩感覚、それらを統括する監督の湯浅政明の力量の寄与するところが大きい。

欲を言えば、「自分語り」スタイルの多用によるストーリーテリングと、最終回前の回のようなメタメタな展開が、もう少し全体的に増幅されスッキリした演出になっていると、大衆化したのではないかと思う(実際、我が家の娘(小学4年生)は最終回の前の回を面白がって観ていた)

参考文献

・宇野常寛「ゼロ年代の想像力」ハヤカワ文庫

・第二次惑星開発委員会「PLANETS 2009 Vol6」PLANETS

・第二次惑星開発委員会「PLANETS SPECIAL PRELUDE2011」CYZO

コメント