批評家で早稲田大学教授である石岡良治は、この作品を称して「思春期」の「美しい終わらせ方」という表現を用いた。

思春期とその終わりを考えるうえで、天然キャラへの考察がかつてなく面白い、そういう視点で、富山県の南砺市を舞台に繰り広げる、昼ドラ展開全開である本作を取り上げてみたい。

突然だが、あなたは、天然キャラが好きだろうか?

天然とは無知、無垢の別の表現ともいえる。

無知、無垢とは、即ち児童性でもある。

傍若無人の振る舞い、躊躇いの無い感情表現、独自の世界観、、、、

勿論、私は、所謂「天然キャラ」が好きではない。

作品世界であれば兎も角笑って許せるが、あくまで仮想の世界だ。

現実世界で、いい歳の人間が「天然キャラ」を装うのなら、それは予め免罪符を請うに等しい、無自覚的な罪の実行と言える。

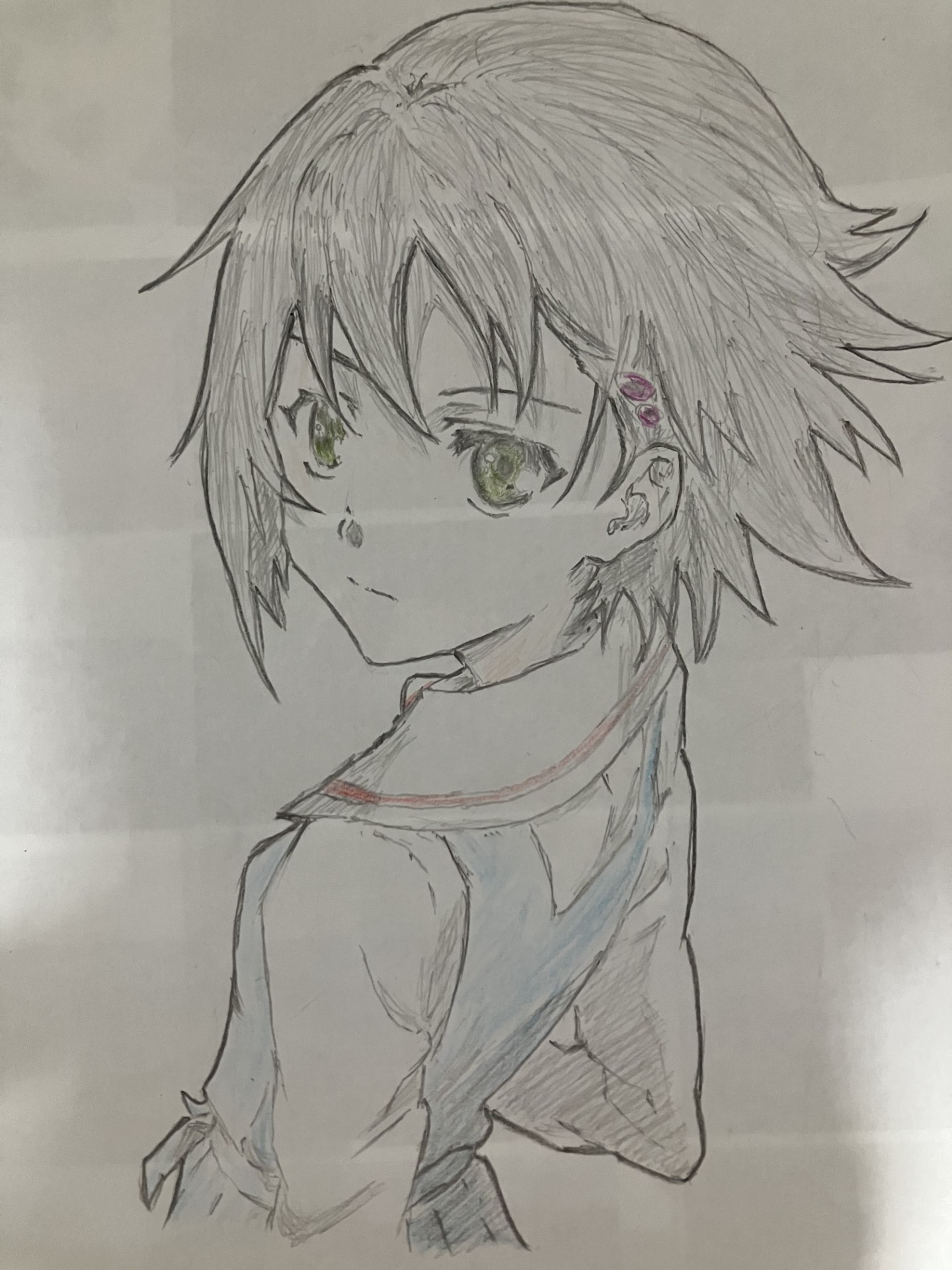

そんな私が初めて天然キャラに「共感」し「感動」し、その振る舞いに、リアリティと、思春期の儚さ、美しさを見出したのが、本作の(負け)ヒロインである「石動乃絵」である。

このような天然キャラの内面の掘下げと、世界との全面的な対峙を描いた作品は、本当に稀有ではないだろうか。

簡単にあらすじを説明しよう。造り酒屋のひとり息子である仲上眞一郎。絵本作家に憧れる彼は、ある夜、天使の絵を描いていた。絵を描くことに没頭する彼の脳裏には、いつしか天使の鮮明なイメージが浮かぶ。その天使はふわりとした巻き毛の、あどけない少女だった。

翌日、学校の裏庭を通り抜けようとした眞一郎は、樹上から鼻歌が聞こえてくることに気づいた。顔を上げると、そこには赤い実を取っている少女=石動乃絵がいた。彼女は、昨晩眞一郎がイメージした天使にそっくりだった。そして意外な言葉が語られる。「私、涙、あげちゃったから、、、」

La’crymaによるノベルゲーム原作を、その世界観はそのままにほとんど無関係でオリジナルに仕上げた、監督の西村純二(「シムーン」等)と、脚本構成の岡田麿里(「とらドラ!」「あの日見た花を僕たちはまだ知らない」等)。濃密なキャラクターデザインの関口可奈味(「SHIROBAKO」、「菜なれ花なれ」)に、クラシカルな音響が印象的な若林和弘。

初期のP.A.WORKSの総力を結集し、その本社を構える富山県の南砺市、高岡市、氷見市を舞台に、信じられないほど抒情的で感傷的な青春が描かれる。

作品の質も元より、この作品で特筆すべきなのは、先述した天然キャラの「石動乃絵」のキャラクター造詣の感動的な立体感だ。

天然キャラではあるが、その内面描写の突っ込み方が凄まじい。

自身の世界観の貫徹、、、故祖母の遺言に従い、天へと向かう生命体を追い求め、鶏の雷轟丸から、絵本志望家の(主人公)眞一郎へと移り変わる子供じみた興味。

天を舞う鶏に見立てて、鶏のエサを人間(眞一郎)に遣り続け、それをペットも人間も同じと信じて疑わず、指摘されても動じない、無批判な力強さ。

世界を「羽ばたくもの」と「羽ばたけないもの」(天へと向かう・向かわない)に二分し、独自で感性的な基準で切り分けてしまう幼い価値観。

それら全ての言動から、家族以外に友達がいないであろうことが想像できる(そして実際に兄貴だけがまともに話が出来ている)、あどけない未熟な人間として初期に提示される。

これは序盤、眞一郎と出会い、その興味対象が代わってからも暫く変わらない。

だが、ここで、眞一郎が密かに想いを寄せる、成熟しつつある女性の比呂美の存在や、成熟した女性である愛子の存在が、眞一郎の感情を揺さぶることで、石動乃絵もまたその反応に揺さぶられていく。

(個人的には眞一郎の親友の三代吉が最も成熟していると思うが。。。。)

自分の世界観の実現としての動物としてしか見ていなかった眞一郎を、彼の動機や感情の動向を探求したい、その焦りや怒りが、石動乃絵を揺さぶり、やがて恋情を自覚して戸惑う。

ここで、石動乃絵の兄による策略とはいえ、眞一郎の(偽りの)告白を受けた時の、石動乃絵の反応が実に朴訥でありつつも、その不器用さが生々しい。

「(告白が)嬉しくて、今、泣きそうだわ。私。幸せなんだわ。とっても」

自らの偽りの告白ながらも、その反応に心を揺さぶられる眞一郎の反応も痛ましいが、石動乃絵の、物語の後半における、美しい「負けヒロイン」扱いを踏まえると、幼さが蛹になる瞬間を見るような感覚がある。

その後も、蛹が繭になり、やがて蝶になるように、石動乃絵の内面への自己言及も、他者への視線や想像力(作中では「まごころの想像力」と表現される)の成長も、痛ましいほど繊細で丁寧に描写されていくのだが、ここでは次の主題である「思春期」を軸にもう少し考えたい。

「思春期」とは何だろうか?

教科書的には、思春期は子供から大人への移行期として捉えられる。

つまり自己意識の認識、アイデンティティの模索、社会性の確立(家族から友人関係へ、内部から外部へ)が大きな役割である。

ここで石動乃絵を例にとるならば、

1,自我と実兄(と故祖母)のみで構成される、揺り籠のような境界線の無い内面世界から、眞一郎や比呂美といった外面世界との遭遇や、実兄との想定外の確執による、自己意識の認識。

2,自分の理想世界の実現の道具としての他者である眞一郎の存在から、感情を持ち合わせた「人間」としての眞一郎を大切にする気持ち、そして眞一郎の気持ちが自分にはなく、他人(比呂美)にあることを感じ取り、「まごころの想像力」の無言の実践として、本当に大切だからこそ眞一郎を突き放そうとする、アイデンティティの確立。

3,本編の最後の最後で描かれる、初めて出来たらしい高校生活での「友達」と連れ添う、社会性を獲得した描写。

これらを通じた石動乃絵のささやかな成長が(しかし本人にとっては途轍もなく大きな成長(岡田麿里談)が、思春期未満の彼女の存在を、痛みを大きく伴って、思春期のトンネルを鮮やかに駆け抜けていく様子が描かれる。

先述した、批評家で早稲田大学教授である石岡良治が示す「思春期」の、「美しい終わらせ方」について、石動乃絵の観点から、もう少し踏み込んで行きたい。

ここで「美しい」終わらせ方とはどのようなものか?言い換えれば、どのようなピリオドの打ち方が、視聴者に「美しさ」を与え、感動を与えるのか?

岡田麿里の脚本に共通するものがある。1970-1980年代の少女漫画家である大島弓子、岩舘真理子、陸奥A子などをベースにした、「感情の開放と受容」(あるいは観念の炸裂)、「人間関係の衝突と相克、調和」、「自己実現」(あるいはスピノザ的な「自由」の獲得)である。

True tears以降の作品になるが、「とらドラ!」、「放浪息子」、「あの日見た花を僕たちはまだ知らない」「心が叫びたがっているんだ」、「空の青さを知る人よ」、「さよならの朝に約束の花をかざろう」、「アリスとテレスのまぼろし工場」、、、いづれにおいても上記3つの観点からの登場人物たちの挫折と成長が克明に描かれていく。

感情の開放と、その目的になる他者への受容は、直接的であるも、大人にも子供にも普遍的な欲求であり、であるからこそ、その成否を問わず自意識を強く揺るがす。

人間関係を再構築し、調和を見出す描写は、思春期の混沌とした世界観と人間関係からの脱却に重なるものであり、成人後の世界であっても尚、その実現可能性の困難さに焦がれるものである。

自己実現への道、、もはや現代において自己実現という言葉が信じられないのならば、目標に向かって努める姿勢でも良いが、その直向きさと挫折が、青春の輝かしさと儚さの象徴でもある美しさとして示される。

石動乃絵の描写に紐づけるなら、次の2点が特に美しい。つまり、

1,涙を流せない彼女が、最終的に涙を流せるようになるシーンは、彼女自身の感情の開放や成長を示し、それまで描かれてきた抑圧とその開放ということも背景に、思春期の終わりを強く感じさせ、美しくもある。

2,他者と本当の関係を構築し、眞一郎を労わる故に、彼との関係を整理し、自分と向き合う描写は、正しく繭が蝶になる瞬間に見せる「美しい」成長痛であるとともに、作者達の責任感の強さを感じさせるものでもある。

他にもメインヒロインの比呂美の些細で細やかながら大人になり切れない感情表現、大人であるがゆえに子供じみた表現が許されない愛子、それらの中間で揺れる眞一郎や三代吉、、、など登場人物の丁寧で繊細な描写の言及は挙げればキリがない。

また作中を通した安定的な作画、動画監修、派手なアクションシーンがない代わりに効果的に多用される背景描写やズームイン、ズームアウト、クラシカルで抑揚の効いた音響効果、濃密で寂莫とした富山県の街並みを情緒たっぷりに描く美術、、、、、、、

年を重ねるごとに味わい深くなる作品だと、改めて制作陣に御礼を申し上げたい。

参考文献

第二次惑星開発委員会PLANETS Vol7

第二次惑星開発委員会PLANETS Vol8

石岡良治「現代アニメ「超」講義」PLANETS

野崎徹「アニメーションの脚本術 プロから学ぶ、シナリオ制作の手法」

メモ:http://habusan.sakura.ne.jp/im/true%20tearsmatomemapv1.0.pdf

コメント

[…] 主題とは何か。言うまでも無く、それは「言葉」の獲得と、その青春の喪失による成熟の獲得にあるのだが、脚本家の岡田麿里(もしくはP.A.WORKS)の経歴に少し興味がある人なら、似た構造の作品を想起しないだろうか。そう、True tearsである。これも石岡良治が指摘するように、「ここさけ」は事実上「True tears」の変奏である。ただし多くのアレンジが加わっている。映画「桐島、部活辞めるってよ」が巧みに描いたスクールカースト描写をシンプルに取り入れており、例えば、野球部=アメリカの青春ドラマにおけるアメフト部員というアナロジーを押し通している。それは野球部員とチアリーディングのカップルがスクールカーストの頂点という構図である。ただしそれは、野球部員の、序盤での怪我による転落により、そうしたスクールカースト被害感という効果を和らげている。 […]

岡田磨里の特徴として、生或いは性よりも死への関心が強い点がある。本来であれば思春期の少年少女群像劇を描く際、性へのアプローチが常套のはずが『true tears』では、真一郎、比呂美、乃絵の三者が三者とも死への欲望が見え隠れする。真一郎は、親の敷いたレールを歩かされて、絵本作家の夢も諦めかけていて、比呂美は、中上家の居候として弱い立場にあり、自己主張を許されない不自由な生活を強いられる。この設定であれば、乃絵を活気あふれる少女にしてそれに影響を受けて開かれていく主人公とその様に嫉妬するサブヒロインという構図が妥当だが、第一話時点での乃絵は眞一郎よりも死への欲望が感じられる造詣になっていて(木から二度、能動的に落ちたり、防波堤の上を歩いたり)比呂美と乃絵のどちらに主人公がなびくのかが全く分からない。この歪な構図は、思春期の少年少女の群像劇と言えば美少女ゲームか美少女ゲーム原作アニメであったゼロ年代後半の作品として(一度、あるヒロインのルートに入れば、それ以降、他のヒロインと交流できない)かなりアンチテーゼ的であり、放送開始時点から特異な作品だったことは間違いない。 また、死への欲望にもレイヤーがあって相対的に最も死にたい(死にたいと思い込んでいるだけで本当は生きたい)のは、比呂美であり、その様を同じように窮屈な思いをする眞一郎は感じ取っているものの、気恥ずかしさや関係の破壊を恐れて、踏み込めずにいる。この造詣を理解できれば、ただ恥ずかしがっているだけにしか見えない普通の演出(艶めかしい唇のアップやラッキースケベシーン)が生を思い起こさせるシーンであるように見えるのは、岡田磨里の脚本力の賜物だろう。しかし、監督を始めとする演出家がその生と死の主題を理解した上で演出していたのかは甚だ疑問である。(一話の鶏小屋が獣に襲われて血が飛び散っていたのは、死を予感させて良かった。) そして最終的に乃絵に揺らぎながらも比呂美を選ぶという結末は、イタい不思議チャンだったはずの乃絵が三角関係の中で思春期を終え、成長することで正しく痛みを感じるようになること=成長と引き換えにメインヒロインにはなれない=最初から乃絵は主人公でありながら比呂美と眞一郎を繋ぐブリッジ役(負けヒロイン)でしかなかったという構図を露出させる。P.A.WORKSの美麗な背景や作画の意匠でこのようなかなりグロテスクな物語が覆い隠されている点は、本作における最大の魅力であり、このグロテスクさはアリスとテレスのまぼろし工場で前景化する。とすると、アリスとテレスはtrue tearsのセルフリメイクとしての読みも可能かもしれない。 長文失礼しました。

遅くなり申し訳ございません。返信ありがとうございます。

生と死の潜在的欲望は、E・フロム的な生(愛するということ)、死(悪について)とも関連する要素として重要なものと感じます。

アリスとテレスのまぼろし工場は、別途記事で論証する予定です。

また改めてよろしくお願いいたします。