編:寒河江光徳、村上政彦 第三文明社

※抄録。主に表象される物語の構造、要素についての考察に関するメモ

Contents

序論 寒河江光徳 表現文化とは何か インターメディアリティの探求

第一章 大野久美 演劇の学び方

1 演劇とは何か

2 アメリカ演劇の父 ユージン・オニール

3 「マイ・フェア・レディ」とギリシア神話

4 「オペラ座の怪人」劇中歌、その裏に隠されるものは何か

第二章 中略

ゲスト講師① 宮島達男 表現するということ Art in You

第三章 山中正樹 <文化記号論>への招待

1 <文化記号論>とは何か

2 <空間>を読む/<空間>に表れた<意味>を探る

~<都市空間論>からの読解~

3 『東京ディズニーランド』の記号学

~<物語装置>としての「東京ディズニーランド」、その構造と<意味>~

ゲスト講師②上田正樹 ブルーズ、その誕生と発展

第四章 寒河江光徳 表象文化論

1 現代表象文化における「涙=笑い」、「死=生」のアンビヴァレンスについて

~グロテスク、グロテスク・リアリズムの視点から考察する試み~

2 ナボコフの作品における円環構造とシンメトリーにまつわる形象のパターンについて

~殺意の前兆、犬、カーブ、カガミそして殺人~

~小説「ロリータ」及び、二つの映画「ロリータ」から解き明かす試み~

3 ロシアのアニメはジブリに何を与えたか?

第五章 森下龍キャラクター表現を論じる

~「キャラ」概念を用いた「モスラ対ゴジラ」分析~

ゲスト講師③みなもと太郎 中略

第六章 村上政彦 文学の力と可能性

1 言葉と想像力

2 読書について

ゲスト講師④村田喜代子 中略 ※本編は非常に面白い

序論 寒河江光徳 表現文化とは何か インターメディアリティの探求

P17

インターテクスチュアリティという言葉をジュリア・クリステヴァリアが唱え、

一つの作品は無数の作品のモザイクとして成り立っている。

また、ある(先行する)作品と別の(接続する)作品との関係性は

有効と対立という両面価値的なものである。

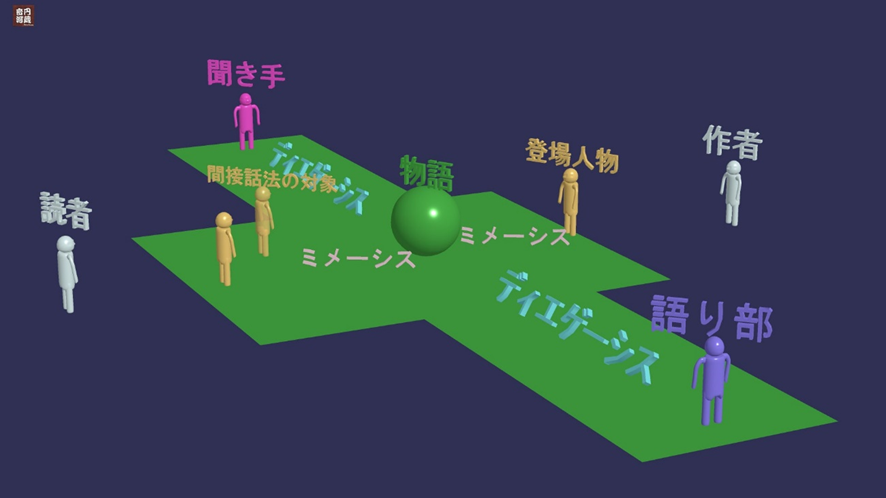

ディエゲーシスからミメーシス、ミメーシスからポイエーシスへ】

※ジャレール・ジュネット「物語のディスクール」に詳しい

P22

テーマや筋だけでなく、デッサンや色遣いを意識する。

つまり、作品のメッセージ性にではなく、

描写性にときめく感性が持てるか否か。

ディエゲーシス(叙述性)だけではなくミメーシス(描写性)を見抜く。

(中略)それぞれの芸術の共通性はそれぞれが再現(ミメーシス)を

基調していることが述べられている。

ミメーシスとは模倣のこと。

ミメーシスに対立する語としてはポイエーシス(創造)という語があります。

p24

ミメーシスというのは実は本物ではないのに、

本物らしさによって観察者を騙す魔術的要素がある

つまり、自然科学で言うところの保護色によって敵を騙す擬態(ミメーシス)

の意味にも関連する。

P28

喜劇的語りには叙述的語りと模写的語りがある。

フレーミング】

P30

見えているのではなく見ること。

絵画であれば、画家は描く対象をフレームの中に納めることから始める。

また、映画であれば、撮影するショットに対して

フレーミングを行っているはずである。

このフレーミングには、絵画や映画といった視覚芸術だけでなく、

小説や詩の世界、あるいは、

音楽における歌詞の世界にも通じるのではないかと考えられる。

つまり、フレーミングとはある種のイメージに通じるものではないかということである。

イメージとは、脳内で加工された画像のようなものである。

思想のパターンではなくイメージのパターンを読み解く】

P34

ヴィクトル・シクロフスキイが書いた「手法としての芸術」(中略)

この論文の中では、

「芸術、それはイメージによる思考である」(中略)

イメージには二種類あることを忘れてはならない(中略)

一つは思考の実用的手段として、ものをグループにまとめ上げて、

わかりやすくとらえるためのイメージ、

いま一つは、印象を強めるための手段としての詩的イメージの事である

(中略)

しかし、これらの表現も何度も使うことによってだんだん陳腐になってくる。

また、ある比喩やイメージが、場所を超えて、

中国、インド、ロシア、チェコなど違う場所でも使われたり、

時代を超越して同じような表現が繰り返されたりするとする。

すると、その比喩、イメージの一体何が文学性なのかという疑問の念が沸いてくるはずである。

フォルマリズムというのは、

そのような使い古された定式(芸術=イメージ)に反抗した。(中略)

詩的言語と言えど、何度も繰り返すことでだんだんそれは当たり前になってくる。

そうならないためにはどういう定式を当てはめるべきかを考えた。

その結論としてフォルマリストが考え出したのが「異化」である。

日常的言語を詩的言語に置換えるための一番重要なものである。

P36(シクロフスキイを引用して)

芸術の目的は、認知、すなわち、それと認め知ることとしてではなく、

明視することとして、ものを感じさせることである。

また、芸術の手法は、

ものを自動化の状態から引き出す異化の手法であり、

知覚を難しくし、長引かせる難渋な形式の手法である。

これは、芸術においては知覚の過程そのものが目的であり、

したがってこの家庭を長引かす必要があるためである。

芸術は、ものが作られる過程を体験する方法であって、

つくられてしまったものは芸術では重要な意義を持たないのである。

(中略)今まで私たちが使っている言葉は一旦脇において、

その言葉をあえて使わないで、観ることに集中するべきだ、ということである。

「これが石である」という認識のプロセスをあえて長引かせることが重要であり、

これが異化なのだ。

つまり、異化とは、

定式化されたイメージのパターンをリフレッシュして、

新しいイメージを作り出す手法と言える(中略)

(中略)表現文化を学ぶこととは固定されたイメージをぶち壊しながら

新しいイメージを創出する活動とも言えるのではないか(中略)

作者というものは絶えずイメージを作りながら、

そのイメージをパターン化することを考えなければいけない。

その一方で、そのパターンをぶち壊し、

新しいイメージを作り出さなければいけないのである。

第一章 大野久美 演劇の学び方

仮面の使用】

(丹羽隆子を引用して)

P52 役者は仮面をつけることで自分を忘れ新しい人格に成りきる。

観客は個人の顔の無い役者の演技や役柄に、

よりリアルな現実の再現/ミメーシスを見、

自分自身を投影し、おもいきり共感する。

P53虚構と真実の関係が仮面によって補われる(中略)

俳優、コロス、作劇技法】

P55

劇の本編が始まる前に行われるのが「プロロゴス」と呼ばれる(中略)

「劇の冒頭に加味もしくは登場人物の一人が登場し、

過去現在の上京から未来の予測まで語ることによって、

劇に関する情報を予め観客に告げ知らせる役割を持った作劇場の一技法」である。

P56

「デウス・エクス・マキーナー」(中略)

ラテン語で『機械仕掛けの神』を意味する作劇技法のひとつ」であり、

「劇の末尾で筋の展開が膠着状態に陥った時、

文字通り吊り上げ機を用いて舞台上テオロゲイオン(「神の座」の意)

に姿を現す神、およびその出現により膠着状態を打開し解決する機能をいう。

第三章 山中正樹 <文化記号論>への招待

1 <文化記号論>とは何か

1<記号>と<意味>―はじめにー

P215

第一に記号は、人と人との間を何らかの関係性においてつなぐもの、

つまりはコミュニケーションの媒介となるものであること。

第二にコミュニケーションを成立させるためには、

その記号を巡る共有の約束事が歴史的・社会的・文化的に

人と人との間に共有されていることが必要で、

しかもその約束事が一定の強制力を持っていること。

この約束事を「コード」という。

「コード」は、それに従って記号現象が産み出され、認知されるだけでなく、

あるものをあることに見立て「記号」を創造する際に、

新たに創られていくものでもある。

第三に記号は、人間の感覚に訴えるある物の形、

つまり一定の物理的形態で表現(手を突き出す、声を出す、文字を書く等等)

されなければならない。

第四に、これが記号を巡る一番難しい問題なのだが、

記号が「あるもの」(手の形)で「あること」

(グーチョキパーにおける勝ち負けの関係)を表すことから、

「記号表現」(シニフィアン)としての「あるもの」と、

「記号内容」(シニフィエ)としての「あること」という二つの項、

二つの面を持つことである。

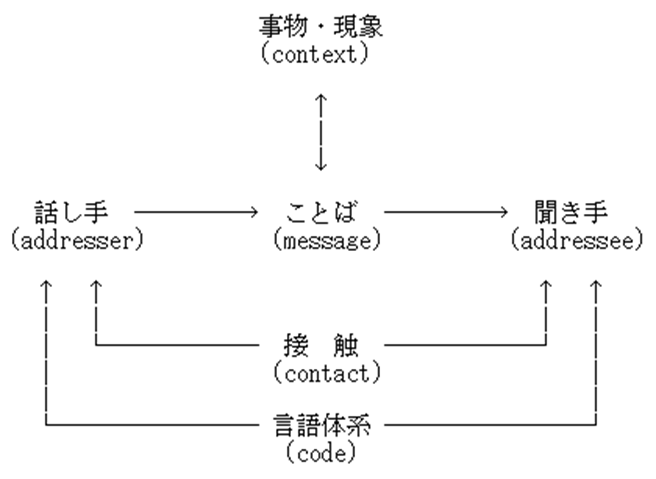

2<記号>によるコミュニケーションが成立する条件

―「ヤーコブソンの六機能図式」―

P218

発信者Addresserは受信者AddresseにメッセージMessageを送る。

メッセージが有効であるためには、

第一に、そのメッセージによって関節されるコンテクストContext(中略)が必要である。

これは受信者が捉えることのできるものでなければならず、

言葉の形をとっているか、あるいは言語化され得るものである。

次にメッセージはコードCodeを要求する。

これは発信者と受信者(言い換えればメッセージの符号化と復号化者)に

全面的に、あるいは少なくとも部分的に、共有するものでなければならない。

最期に、メッセージは接触Contactを要求する。

これは発信者との間の物理的回路・心理的連結で、両者をして伝達を開始し、

接続することを可能にするものである。

P223

「コード」とは、端的に言えば「規定・規則」という意味だが、

いま私たちが話題にしている領域では、

「情報を表現するための記号や符号の体系」

(「デジタル大辞泉」Japanknowledge lab)の事を言う。

さらに、先に挙げた小森陽一の解説でも述べられているように、

「その記号を巡る共有の約束事が歴史的・社会的・文化的に人と人との間に

共有されていることが必要で、

しかもその約束事が一定の強制力を持っていること」が、

「コード」成立の前提となる。

P226

「コンテクスト」は、日本語に訳せば「文脈」である。

「文脈」とは、「文章の流れの中にある意味内容の繋がり具合。

多くは、文と文の論理的関係、語と語の意味的関連の中にある。

文章の筋道、文の脈絡。コンテクスト

(「日本国語大辞典」Japanknowledge lab)のことである。

P229

「コンタクト」は、文字通り<接触>のことである。

「メッセージ」が「発信者」から「受信者」に届く為には、

何らかの<接触>がなされていなければならない。

先に挙げたヤーコブソンの言説では、

「発信者と受信者の間の物理的回路・心理的連結」とされており、

文字通り両者の「接続」が問題になるのである。

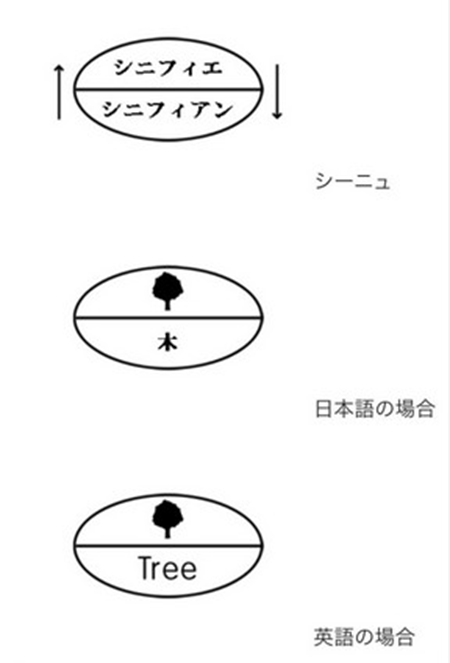

3ソシュールの<言語論>について

言葉とは何か】

P236

ソシュール以前の言語観は(中略)<静態的言語観>と(呼ばれる)

私たちの周りにあるものは全て<実体>であり、

その存在は疑いようのないものだという、<実体論>的な発想である。

ソシュールは、<記号>としての言葉が、

「シニフィアン」とシニフィエから構成されているという。

<シニフィアン>と<シニフィエ>は、

紙の表と裏のように表裏一体になっていて、切り離すことが出来ないという。

P240

「表現」は二つの性質を備えていなければならない。

一つは、情報の内容を表していていつこと、

もう一つは、相手によって知覚され得るということである。(中略)

それが一般に「記号」と呼ばれるものである。

記号に備わっている二つの面は、それぞれ「記号内容」(Signifie)と

「記号表現」(Signifiant)と呼ばれる。

ラングとパロール】

P241

ソシュールの<言語観>の基本は、

人間が普遍的にもつ言語能力を「ランガージュ」(Langage)と呼び、

その社会的側面として、各国の言語を「ラング」(Langue)、

またその「ラング」の具体化の場、

すなわち私たち個人の発話を「パロール」(Parole)と呼んだ(中略)

P243

われわれはどのようにして会話を可能としているのだろうか(中略)

① 伝えたい内容を言語に変える

② 言語を物理的音声に変える

③ 音波が空気中を伝わる

④ 耳でその音を聴く

⑤ 言語の内容を理解する

ここで、②③④は物理的、生理的現象である。

しかも音声だけでなく、活字、絵、音楽、身振りなど様々な手段が考えられる。

これらは言語の本質を考える際、副次的なものとソシュールは考える。

① と⑤は心的現象である。

ここに言語の本質が潜んでいる。

① と⑤において、われわれは内容を言語に変換し、言語の内容を理解する。

言語の<恣意性>について

P246

ソシュールは、言語と事物の対応関係は、

なんら必然的なものではなく、たまたま結びついたに過ぎないとする。

言葉の<意味>は、アプリオリ(先駆的)に付与されたものではない。

それは、誰かによって<恣意的>に結びつけられたにすぎないと指摘する(中略)

言葉の中に本来的に、その言葉の<意味>などは存在しない。

(中略)

他の言葉のどれでもないという、「ネガティブ(否定的)な差異」によってしか

表せないもの、すなわち、

「ネガティブな差異の体系(システム)」によるものだとソシュールは説く。

(中略)

物事の意味は、それを見る視点によって切り出されるもの、

すなわち多様な<差異線>によって切り出された<恣意的>なものであるということになる。

(中略)

ソシュールの言語観が、<動態的言語観>と呼ばれ、

「従来の文化を破壊し、新しい意味を生成する言語」だと評されるのは、

こうした多元的な見方を齎すことによるものなのである。

(中略)

ソシュールの<言語観>から導き出されるのは、

世界をそれまでの<実体論>としてみるのではなく、

すべてはその体系(システム)内の要素同士によって成り立つものと考える

<関係論>にシフトすることである。

(中略)

ソシュールが創始した「シーニュ=記号理論」は、世界の見方を、

実体論から関係論へとシフトさせ、さらには、

この世界そのものを、実態的なものから関係的なものへと変貌させたのである。

言語論的転回について】

P251

ソシュールによれば、<言葉>は<意味>を持った<記号>であり、

<表現>であると同時に<意味>である。

さらに<言葉>は、「連続的な現実を切り取り、世界を構造化する装置」である。

これは非常に重要なテーゼである。

なぜなら、それまで世界は確固たる<実体>的な存在として私たちの外側にあると

考えられてきた。

しかし、ソシュールによれば「言語に先立って、事物は存在しない」のであり、

言語によって異世界は構成されているというのである。

P256

われわれは、エンジン類が例外なく持っている言語という文化(記号体系)を通して

しか現実を構成することが出来ないのであり、従って、

言語という記号体系が異なれば、

見えてくる世界も違ったものになってくるのである。

換言すると、自然という連続の世界を、われわれは言語という文化装置によって、

不連続なものに分節しているのである。

4<文化記号論>とは何か?

P258

磯谷孝は<文化記号論>を、

「構造学が解明した言語構造の諸原理、あるいはそれが開発した諸方法を踏まえて

文化を記号として研究しようとする学問」と定義付けている。

(中略)

「シニフィアン」と「シニフィエ」という観点から見れば、

私たちの<言葉>だけでなく、<表情>はもちろん、

<しぐさ>や<態度>から<服装>にいたるまで、

<表に現れた>ものは、すべてのものが<記号>として、

なんらかの<意味>を持つものとして捉えられる。

P263

「言語」を中心とした人間の用いる様々の「記号」は、

まず第一に、産み出された人間の文化的な秩序を確認し、維持し、機能させる。

第二に、新しい事態に際してそれを能率的に処理し、

その意味と価値を把握し、秩序化された世界に組み込んでいく。

第三に、「記号」そのものを操作して、現実を超えた「虚の世界」を創造していく。

人間は「記号」をあやつる動物である。

「記号」を操ることによって、人間は自らの身体的な存在の限界を超えて、

無限の自由をわがものにする可能性を見出すのである。

※その他参考文献

ソシュールの提示した重要な分析概念として<共時態>と

<通時態>という時空間を補足するモデル、

<連辞>と<統辞>という言語の構造に係る概念は、

<意味>を捉えるうえでも非常に重要なものである。

第四章 寒河江光徳 表象文化論

1 現代表象文化における「涙=笑い」、「死=生」のアンビヴァレンスについて

~グロテスク、グロテスク・リアリズムの視点から考察する試み~

1はじめに ―カイザーのグロテスク論について

P423

ヴォルフガング・カイザーは)一般的な語法としてのグロテスクと学術的な用法との違い

に着目する。

カイザーによるとラテン語La grotescaとgrottescoはGrotta(洞窟)の派生語であり、

15世紀末の発掘時に突き当たった特殊な装飾模様の名称として考案された言葉である。

その時発見された古代装飾はローマ土着の物ではなく、

新しい流行がローマに行きついて根付いたものであった。

「奇妙な形をしたもの」、あるいは、動植物が合体、

あるいは人と動物、あるいは、植物の混合など、

異次元、双極に位置するものが結合することによって生じる異様な状況に対して

グロテスクという形容がなされていることをまとめている。

(中略、しかし)ミハイル・バフチンは、カイザーのグロテスク論は、

ロマン主義期あるいはモダニズム期におけるグロテスクのみを扱い、

それをルネサンス期のグロテスクに当てはめたことを過ちと批判する。

グロテスクな表象芸術の中には、

笑いと涙という相反的な状況が融合することによって生じる世界も存在する。

P434

カイザーはグロテスクなものは非人称的、「エス」の表現であるとする。

「エス」は、世界、人間、人間の性と行動を操る異界の非人間的な力である。

グロテスクの基本的なモチーフの多くは、カイザーによれば、

異界の力の感覚に帰着する。

グロテスクな世界において「エス」は価値を貶められ、

「おかしな怪物」に姿を変える。

カイザーの分析の結論としては、

「グロテスクなものにおいて問題になるのは、

死の恐怖ではなく、生の恐怖である」とし、生を死に対置させる。

バフチンは、カイザーの子の解釈に異議を唱える。

グロテスクという名の表象体系において死は断じて生の否定ではない。

死はあくまで生の不可欠の一契機として、生の絶え間ない甦り、

あるいは若返りの前提条件として、生全体の一部になっている。

つまり死を生と切り離したものとして捉えるのではなく、

死=生のアンビヴァレンスの意味を見出すことが

グロテスクという表象体系の正しい理解であるとするものである。

3 バフチンが述べるグロテスク・リアリズムについて

P448

バフチンが述べるに、グロテスク・リアリズムの主たる特性は格下げである。

格下げは上部に有るものを下部に接続、あるいは、降格させることである。

つまり、崇高なもの、精神的なもの、理想的なもの、抽象的なものを

ことごとく物質的、身体的領域に、

大地と身体が不可分に統一している領域に移し替える。

グロテスク・リアリズムにおける崇高なものの格下げは、

どのような特徴を持っているか?

それは相対的なものではなく形式的なものでもない。

「上」と「下」というトポグラフィカル(地形学的)に絶対的な意味を持っている。

大地は本源(墓、腹)であり、誕生と生誕を齎す本源(母胎)である。

格下げは新しい誕生の為に身体の墓を掘る。

これは破壊的・否定的な意義だけでなく、肯定的・生産的な意義をも有している。

格下げはアンビヴァレントなものであり、否定しつつ同時に肯定する。

4 現代におけるグロテスク

(2) 赤塚不二夫「天才バカボン」

P459

作品の至る所でカーニヴァルが繰り広げられ、価値倒錯の世界を作り出す効果を持つ。

また、中世によく見られた笑いを隠れ蓑にしたパロディーにも、

強いカーニヴァル性が観られる。

中世においても笑いによってならば、聖なるものを俗的に扱うことが許された。

聖と俗の交わりや交代、否定(嘲笑)と肯定(歓喜)、死と再生、

などが笑いの中で行われた。

笑いは社会風刺の為に、無くてはならない要素であった。

コメント